テスラの完全自動運転技術とその進化

自動車業界に革命をもたらしているテスラの完全自動運転技術。2024年5月7日、テスラは完全自動運転(FSD)テクノロジーを搭載した車両「Cybercab」を初めて顧客に納車しました。これはイーロン・マスクCEOが長年約束してきた完全自動運転車の実現に向けた重要な一歩です。

ステアリングホイールやペダルを持たないCybercabは、人間の介入なしで移動できる設計となっています。カメラ、レーダー、超音波センサーなどを駆使し、AIアルゴリズムによって運転判断を行うこの技術は、交通の未来を大きく変えようとしています。

マスクCEOは2019年に「来年末までに100万台の完全自動運転タクシーが道路を走行する」と予測していましたが、その実現には時間がかかりました。それでも、今回の納車は自動運転技術の進歩を示す重要なマイルストーンとなっています。

しかし、こうした技術の進化は新たな課題も生み出しています。特に注目すべきは、完全自動運転車と飲酒の関係です。人間が運転しない車で酒を飲んでも良いのか?法律はどう対応するのか?安全性は確保されるのか?

自動運転レベルと法的責任の関係

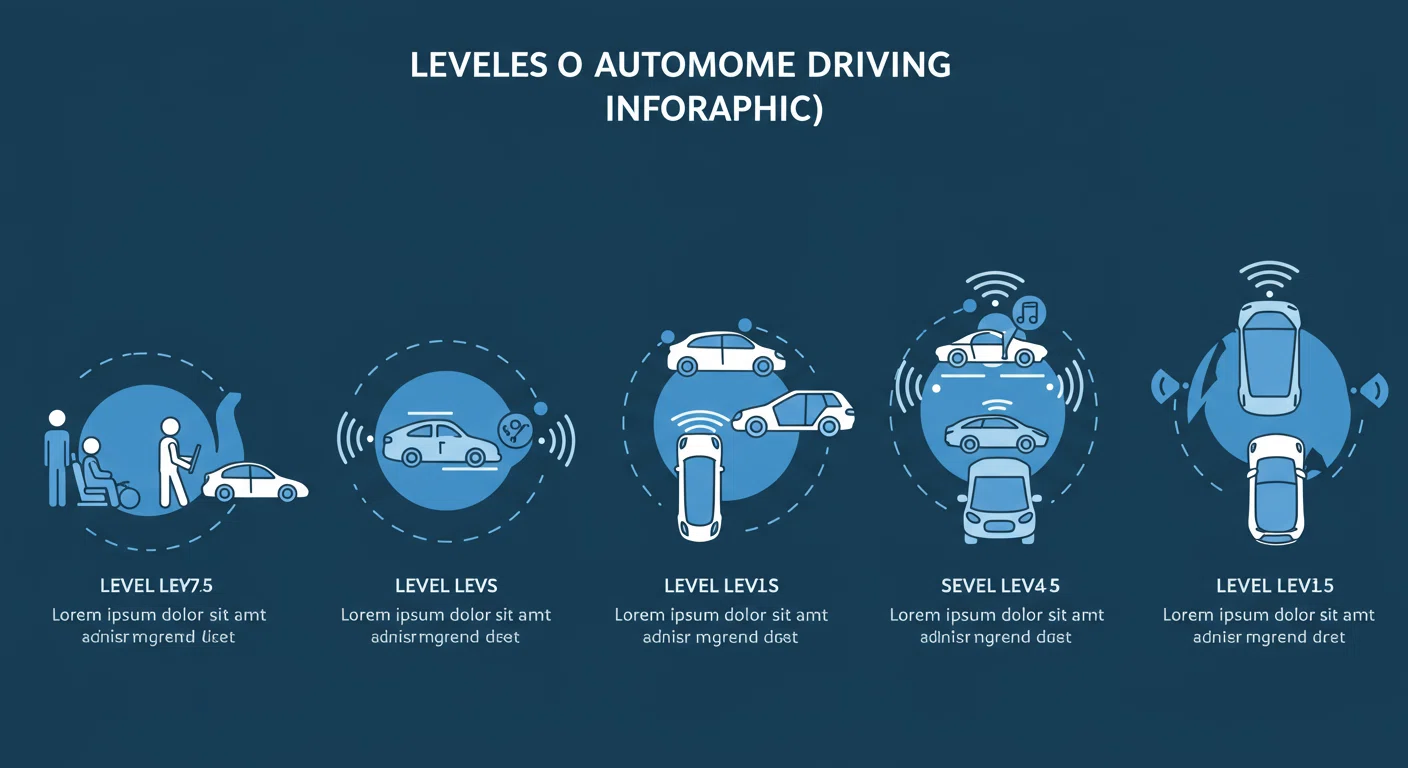

自動運転技術は、その自動化の度合いによって0から5までの6段階に分類されています。この区分は米国自動車技術者協会(SAE)や国土交通省によって定義されており、各レベルによって運転に対するドライバーの関与度が異なります。

レベル0は完全に人間が運転するもの、レベル1と2は部分的な運転支援、レベル3は条件付き自動運転、そしてレベル4と5が本格的な自動運転となります。特にレベル4は限定された条件下での完全自動運転、レベル5は条件なしの完全自動運転を意味します。

テスラの「オートパイロット」機能はレベル2に相当し、ドライバーの監視が必要です。一方、今回納車されたCybercabはレベル4を目指したものであり、限定された条件下で人間の介入なしに走行できます。

各レベルによって法的責任の所在も変わってきます。レベル2までは基本的にドライバーに責任がありますが、レベル3以上になると、システムが運転を担う場面での責任の所在が複雑になります。

日本では2023年4月1日より、自動運転レベル4で公道での走行を認める新たな制度が導入されました。これは遠隔による監視を行うなどの条件下で、過疎地での無人輸送サービスなどを対象としています。

しかし、完全自動運転と飲酒に関する明確な法規制はまだ整備途上です。現行の道路交通法では、運転席に座る人間が飲酒していれば、たとえ自動運転モードであっても飲酒運転とみなされる可能性があります。

テスラ自動運転車と飲酒問題の現状

テスラの自動運転技術が進化する中、「自動運転中の飲酒」という新たな問題が浮上しています。現在のところ、テスラのオートパイロット機能はあくまでレベル2の運転支援システムであり、ドライバーは常に運転に集中し、いつでも操作を引き継げる状態でなければなりません。

しかし実際には、オートパイロット機能を過信して飲酒後に使用するケースが報告されています。2018年には、カリフォルニア州で酔ったドライバーがテスラのオートパイロットを使用中に高速道路で眠り込み、警察に発見されるという事件が起きました。

このような事例は、自動運転技術の限界と人間の過信が引き起こす危険な組み合わせを示しています。テスラ自身も、オートパイロット使用中もドライバーは常に注意を払い、ハンドルに手を置くよう警告していますが、こうした警告が常に守られるとは限りません。

完全自動運転(レベル4・5)が実現すれば、理論上はドライバーの存在自体が不要になるため、車内での飲酒も可能になるかもしれません。しかし、現時点では法規制が追いついておらず、グレーゾーンとなっています。

さらに、テスラの自動運転技術に関わる事故も報告されています。2018年4月には日本の東名高速で、オートパイロット機能を使用中のテスラ車が事故現場に突っ込み、死亡事故が発生しました。ドライバーは居眠り運転をしており、システムが停車中の車両を適切に認識できなかったことが原因とされています。

こうした事故は、現在の自動運転技術がまだ完璧ではなく、人間の監視が必要であることを示しています。飲酒によって監視能力が低下すれば、重大な事故につながる可能性があるのです。

各国の自動運転と飲酒に関する法規制

自動運転技術の急速な発展に対し、世界各国の法規制は追いつこうと努力しています。特に飲酒と自動運転の組み合わせについては、国によって対応が分かれています。

米国では州ごとに法律が異なりますが、多くの州ではまだ自動運転中の飲酒に関する明確な規定がありません。カリフォルニア州などの先進的な州でも、現時点では運転席に座る人間は飲酒してはならないという従来の法律が適用されています。

欧州連合(EU)では、自動運転に関する統一的な規制の枠組みを整備中ですが、飲酒に関しては依然として厳格な姿勢を維持しています。ドイツでは2021年に自動運転法が成立し、特定条件下でのレベル4自動運転を認めましたが、運転者の飲酒は禁止されています。

日本では2023年4月から自動運転レベル4の公道走行を認める制度が始まりましたが、これは遠隔監視を条件とした限定的なものです。飲酒に関しては、運転席に座る人間が飲酒していれば、自動運転モードであっても道路交通法違反となります。

中国は自動運転技術の開発と実装に積極的ですが、飲酒運転に対しては厳しい姿勢を取っています。自動運転中であっても、運転席にいる人間の飲酒は禁止されています。

これらの規制は、現在の自動運転技術がまだ完全ではなく、人間の監視や介入が必要な段階であることを反映しています。しかし、技術の進化に伴い、法規制も変化していくことが予想されます。

自動運転技術の安全性と限界

テスラをはじめとする自動運転技術は急速に進化していますが、その安全性と限界についての理解は不可欠です。現在の技術では、特定の状況下で自動運転システムが適切に対応できないケースがあります。

例えば、悪天候や複雑な交通状況、道路標識の視認性が低い場合などでは、センサーやカメラの性能が低下し、システムの判断精度が落ちる可能性があります。また、予期せぬ状況や非定型的な障害物に対する対応能力にも限界があります。

2025年7月現在、テスラの完全自動運転機能による事故も報告されています。米国アリゾナ州では、2023年11月に夕日でまぶしい状況下で自動運転システムが前方の事故車両を適切に認識できず、衝突事故が発生しました。

このような事例は、自動運転技術がまだ人間の判断力や状況適応能力に完全に取って代わるレベルには達していないことを示しています。特に視界不良の状況では、システムの限界が顕著になります。

自動運転技術の安全性を高めるためには、ハードウェアとソフトウェアの両面での継続的な改良が必要です。また、サイバーセキュリティの観点からも対策が求められています。2025年1月に発表された研究によれば、自動運転車へのハッキングリスクも無視できない問題となっています。

こうした技術的限界がある中で、飲酒によって判断力が低下した人間が自動運転システムを監視・操作することの危険性は明らかです。現段階の技術では、ドライバーの適切な監視と介入が安全確保の鍵となっています。

飲酒と自動運転の倫理的問題

自動運転技術と飲酒の組み合わせは、単なる法規制の問題を超えた倫理的課題も提起しています。完全自動運転車内での飲酒を許可すべきか否かという問いには、技術的な側面だけでなく、社会的・倫理的な考慮も必要です。

一方では、自動運転技術が飲酒運転による事故を減らす可能性があります。米国では毎年約1万人が飲酒運転関連の事故で命を落としていますが、人間の運転を必要としない完全自動運転車が普及すれば、この数を大幅に減らせるかもしれません。

しかし他方では、車内での飲酒を許可することで、公共の場での飲酒や酩酊に関する社会規範が変化する可能性も考えられます。また、緊急時に人間の介入が必要になった場合、飲酒状態のドライバーが適切に対応できるかという問題もあります。

さらに、事故が発生した場合の責任の所在も複雑な問題です。飲酒したドライバー、車両メーカー、ソフトウェア開発者、あるいは規制当局のいずれが責任を負うべきか、明確な答えはまだ出ていません。

テスラのイーロン・マスクCEOは、自社の自動運転技術が人間のドライバーよりも安全であると主張していますが、完全な安全性が証明されるまでは慎重なアプローチが必要でしょう。

自動運転と飲酒の問題は、技術の進化と社会の価値観、法規制のバランスを取りながら、慎重に検討していくべき課題です。単に技術的に可能だからといって、すべてを許容することが最善とは限りません。

安全対策と今後の展望

自動運転技術と飲酒の問題に対処するため、さまざまな安全対策が検討・実施されています。これらの対策は技術的なものから法規制まで多岐にわたります。

テスラをはじめとする自動車メーカーは、ドライバーモニタリングシステムの強化に取り組んでいます。これは、ドライバーの注意状態を常時監視し、注意散漫や居眠り、飲酒の兆候を検出するシステムです。

また、アルコール検知インターロックシステムの導入も検討されています。これは車両に搭載されたセンサーがドライバーの呼気中のアルコール濃度を測定し、一定以上であれば自動運転モードへの切り替えを禁止するシステムです。

法規制の面では、自動運転レベルに応じた飲酒規制の段階的緩和が議論されています。例えば、レベル4の完全自動運転が確立された特定エリアでのみ、車内での飲酒を許可するといった案が検討されています。

テスラのCybercabのような完全自動運転タクシーが普及すれば、飲酒後の移動手段として安全な選択肢となり、飲酒運転の減少に貢献する可能性もあります。

今後の展望としては、技術の進化と法規制の整備が並行して進むことが予想されます。2026年までには、より多くの国や地域でレベル4の自動運転が認可され、それに伴って飲酒に関する規制も見直される可能性があります。

しかし、完全に人間の監視や介入が不要な自動運転システムが確立されるまでは、安全性を最優先とした慎重なアプローチが求められるでしょう。テスラをはじめとする自動車メーカーには、技術の限界を明確に伝え、適切な使用を促す責任があります。

まとめ:テスラ自動運転と飲酒の共存への道

テスラの完全自動運転技術の進化は、私たちの移動の概念を根本から変えようとしています。2024年5月に初めて納車されたCybercabは、その大きな一歩となりました。しかし、自動運転と飲酒の問題は、技術、法律、倫理が交差する複雑な課題です。

現時点では、テスラのオートパイロットを含む市販の自動運転システムはまだレベル2~3の段階にあり、ドライバーの監視と介入が必要です。このレベルでは、飲酒運転の危険性は従来の車と変わらず、法律も同様に適用されるべきでしょう。

レベル4以上の完全自動運転が実現すれば、車内での飲酒を許容する余地が生まれるかもしれません。しかし、それには技術の完全性、法規制の整備、社会的合意の形成が前提となります。

安全対策としては、ドライバーモニタリングシステムの強化、アルコール検知技術の導入、明確な法規制の策定が重要です。また、自動運転技術の限界を利用者に正しく理解してもらうための教育も不可欠でしょう。

テスラをはじめとする自動車メーカーには、技術の可能性を追求するだけでなく、その安全な使用を促進する責任があります。同時に、私たち利用者も新技術の限界を理解し、責任ある使用を心がける必要があります。

自動運転と飲酒の問題は、技術の進化とともに解決策が見つかるかもしれません。しかし最終的には、どんなに優れた技術であっても、人間の判断と責任が安全の鍵を握っていることを忘れてはならないでしょう。

テスラの自動運転技術が示す未来は魅力的ですが、その実現には技術、法律、倫理のバランスが欠かせません。私たちは新技術の恩恵を享受しながらも、安全と責任を最優先に考える姿勢を持ち続けるべきです。

自動運転技術と人間の共存の形は、これからも進化し続けるでしょう。その過程で、私たちは技術の可能性と限界を見極め、より安全で便利な移動の未来を築いていく必要があります。

テスラが切り開く自動運転の未来に、私たちはどう向き合っていくべきでしょうか?

▶︎こちらもおすすめ

ガソリン車vsハイブリッド車 10年後の価値と維持費を徹底比較

レンジローバーイヴォーク故障の真実:高額修理から身を守る方法

アウディS3に乗る人の特徴とは?性能とデザインの魅力を徹底解説

レクサスNXオーバートレイルとは?アウトドア志向の新グレード登場|OVERTRAIL

ランボルギーニ・ミウラvsイオタ|乗り心地の違いを徹底検証した結果

レクサスNXのデザイン哲学|デザイナーが語る革新的コンセプト